公開日:

燃料費調整額とは?

電気料金への影響やプランの選び方を解説

燃料価格の高騰は、製品やサービスを提供する多くの業種に影響を与えます。例えば、自動車や産業機器を利用する企業では、ガソリンや灯油の価格の高騰によって運送費や機器の稼働コストが増大します。

このような製造や輸送にかかるコスト上昇にどう対応すべきか、頭を抱えている担当者も多いのではないでしょうか。

燃料価格の高騰によって影響を受けるのは、電気も例外ではありません。原油・液化天然ガス(LNG)・石炭は、火力発電の燃料であるため、その価格高騰は電気料金に影響を与えます。そして、これら燃料の価格は「燃料費調整額」という項目で電気料金に反映されています。

電気料金の変動は、企業の商品製造やサービス提供のコストに直結するだけでなく、長期の予算計画や生産計画も立てにくくなってしまいます。

特に電力消費量の多い製造業や電気料金が支出割合の多くを占める事業者は、受ける影響も大きいでしょう。

とはいえ、実際に電気料金にどれほど燃料価格が影響しているのか把握している担当者は少ないのではないでしょうか。

この記事では、燃料費調整額の役割や仕組み、計算方法、電気料金への反映、その影響について解説します。

目次

燃料費調整制度とは?役割と仕組み

燃料費調整額の役割や仕組みを知るうえでは、「燃料費調整制度」を理解する必要があります。

燃料費調整制度とは、発電の燃料になる原油・LNG・石炭の輸入にかかる費用を電気料金に反映させる仕組みです。多くの電気料金メニューに取り入れられており、「燃料費調整額」として電気料金に含まれています。

燃料費調整額の算出方法は、電力会社が各々に定めています。

電力会社は、自社の算出方法に基づいて計算した結果を、燃料費調整額として毎月の電気料金に反映させています。

燃料価格は日々変動しているため、燃料費調整額も毎月変動します。

燃料費調整制度の目的は?

燃料費調整制度には、おもに下記の目的があります。

- 経済情勢の変化を電気料金に反映させる

- 燃料価格の変動が電力会社の経営に与える影響を抑える

- 電力会社の経営効率化の成果を明確にする

燃料価格が上下するたびに、電気の料金単価を見直すことは現実的ではありません。かといって燃料価格の反映頻度を少なくしてしまうと、燃料価格に見合った料金設定が遅れ、電力会社の経営悪化につながります。その結果、大幅な電気料金の値上げを引き起こし、最終的に需要家にも大きな負担が生じることが懸念されます。

こうした事態を避け、燃料価格の影響を適時に電気料金へ反映させる仕組みが燃料費調整制度なのです。

燃料費調整制度は、需要家にとってもメリットがあります。燃料価格の下落時には電気料金が安くなることがあるほか、燃料価格の高騰リスクを理由として必要以上に高額な単価設定をされることがなく、適正価格で電力を調達できます。

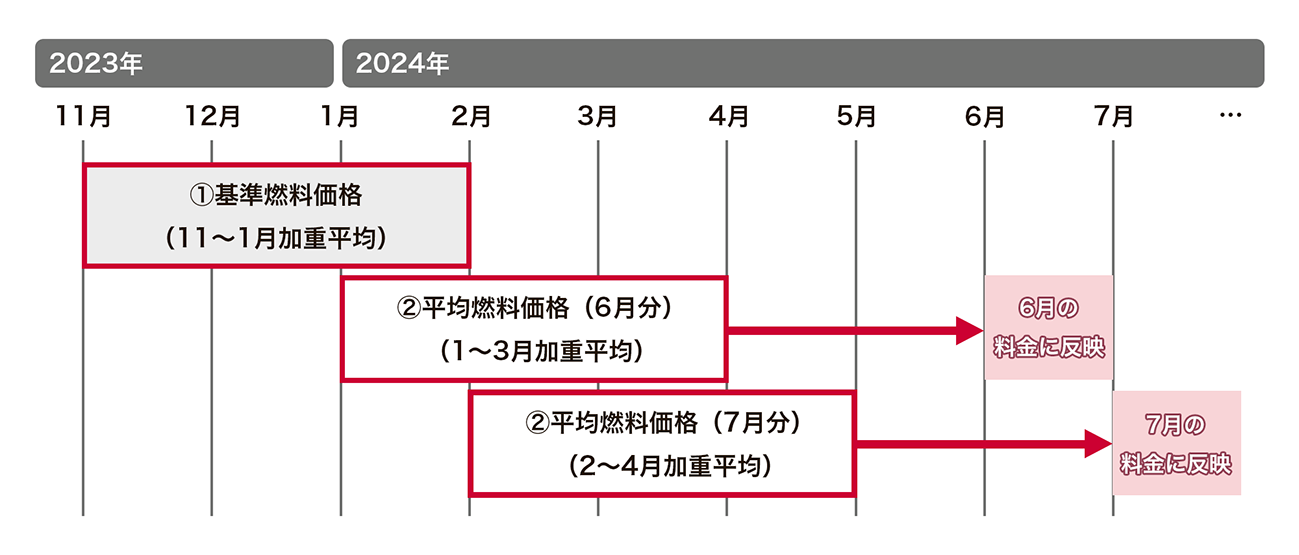

燃料価格が電気料金に反映されるタイミング

燃料価格は、数ヵ月遅れて「燃料費調整額」として電気料金へ反映されます。そのため、すぐに電気料金へ反映される仕組みではないということに注意が必要です。

次の章では具体的な燃料費調整額の計算方法をみていきましょう。

燃料費調整額の計算方法

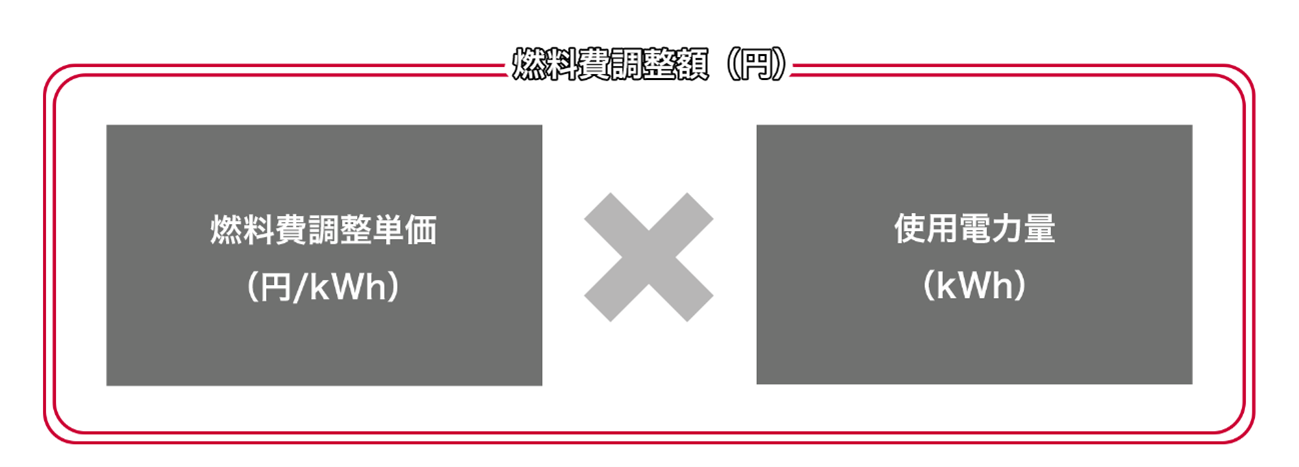

電気料金に含まれる「燃料費調整額」は、「燃料費調整単価」に使用した電力量をかけることで計算されます。

燃料費調整額(円)= 燃料費調整単価(円/kWh)✕ 使用電力量(kWh)

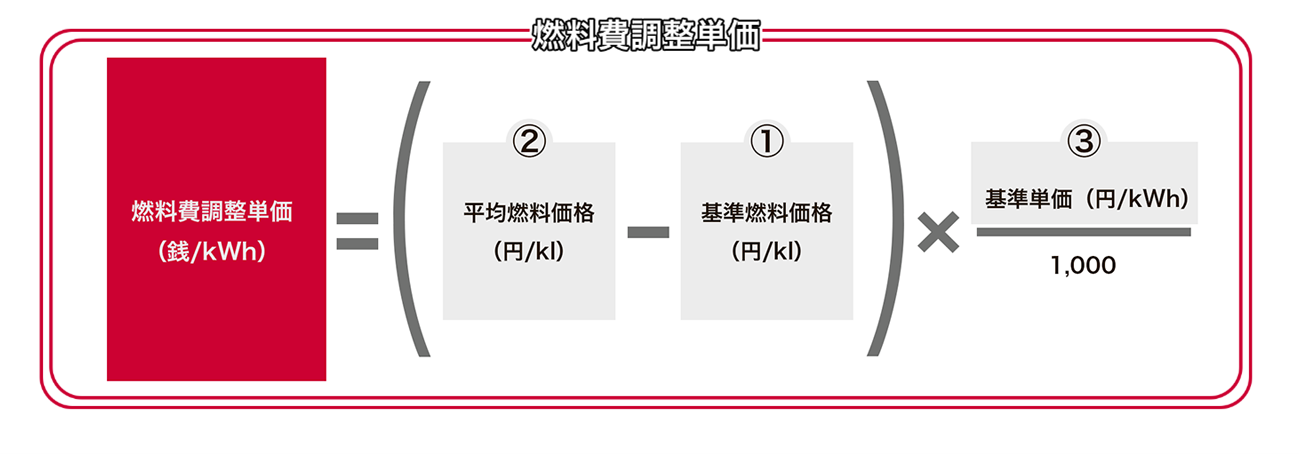

「燃料費調整単価」は、下記をもとに導き出されます。

①基準燃料価格

基準燃料価格とは、各電力会社が想定した平均燃料価格にあたります。電気料金設定の前提要件となるもので、料金改定申請時の直近3ヵ月の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値として算出されます。

②平均燃料価格

平均燃料価格とは、毎月の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値のうち、3~5ヵ月前の3ヵ月平均です。なお、平均燃料価格について詳しくは次の項で詳しく解説します。

③基準単価

平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の、1kWh当たりの変動額によって示されるのが基準単価です。当該事業者の火力発電における燃料消費量(原油換算値)を、販売電力量で除して算出します。

なお、①~③で用いる条件は電力会社ごとに設定します。よって、算出される燃料費調整単価も電力会社によって異なっており、その結果、電気料金にも違いがでてきます。

平均燃料価格は基準燃料価格と異なり、月ごとに変動します。例えば、2024年7月の料金には、3~5ヵ月前である2024年2月から4月にかけての平均燃料価格が反映されます。

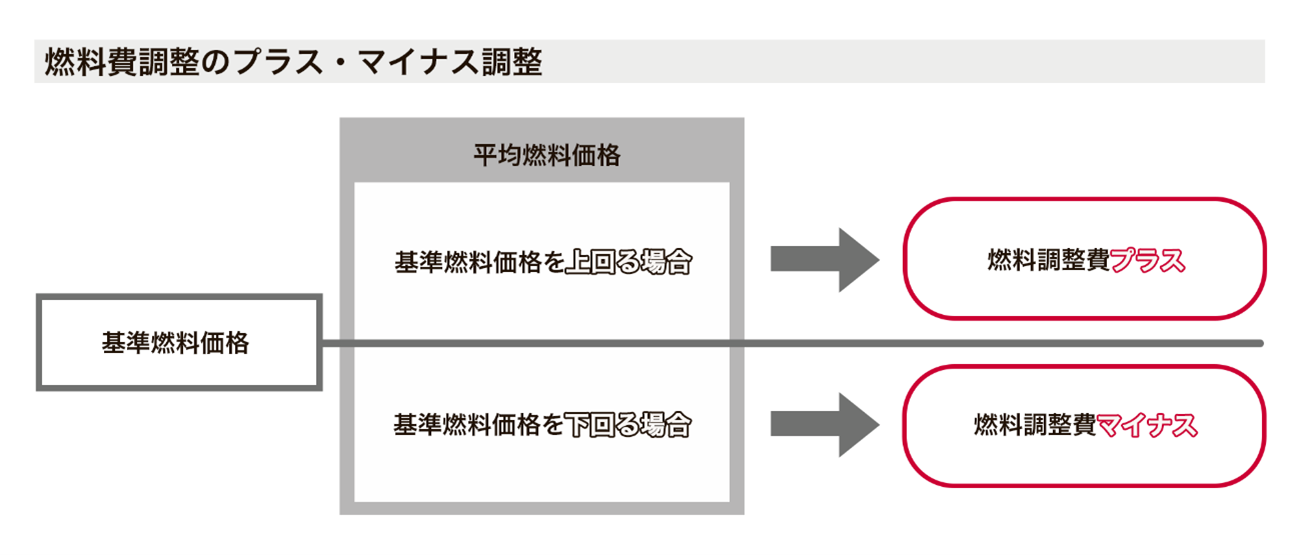

平均燃料価格が基準値を上回ると、燃料費調整額はプラスに調整され、下回るとマイナスに調整されます。

つまり、各社が設定する基準燃料価格に違いがある場合、同じ月でも燃料費調整額をプラスに加算する電力会社とマイナスに減算する電力会社があるのです。

電気料金が変動する要因

先述のように、燃料費調整額は電気料金が変動する要因になりますが、ほかにも要因があります。その一つが、日本卸電力取引所の取引価格です。

日本卸電力取引所(JEPX) とは、国内で唯一電気の売り買いができる市場です。市場価格は、国内電力の需要と供給によって約定価格が決定します。

とは、国内で唯一電気の売り買いができる市場です。市場価格は、国内電力の需要と供給によって約定価格が決定します。

JEPXにはいくつかの市場がありますが、一般的に電力プランにおいての電力市場価格は、スポット市場で決定される「スポット市場価格」を指しています。

スポット市場価格:https://www.jepx.jp/electricpower/market-data/spot/

スポット市場価格とは、その名のとおりスポット市場で決定される価格のことです。スポット市場は次の日に発電・販売される電気を前日までに入札する流れで取引が進みます。そのため「一日前市場」ともいわれます。

スポット市場では、1日24時間を30分ごと48コマに分けて取引が行なわれ、複数の発電会社が電力を売りに出します。これを小売電気事業者が入札によって電力を購入します。

天候、季節、発電コストなどの要因が価格に影響を与え、供給過多時には価格が下落し、不足時には価格が上昇しやすくなる点が特徴です。

近年では、猛暑や大寒波などの異常気象も電力市場価格に強い影響をおよぼしています。

電力会社が設定する料金プラン

現在は、燃料価格よりも電力市場価格の方が、価格の動きが激しいこともあります。

そのため電力会社は、前述の「燃料価格」と「市場価格」の動きを反映できるようさまざまな料金プランを設定しています。大まかなタイプは以下3種類です。

- 燃料価格のみ反映するプラン

- 電力市場価格に連動させるプラン

- 燃料価格と電力市場価格を反映するプラン

次の章では、それぞれのプランの特徴についてみていきましょう。

燃料価格のみ反映するプラン

このプランで電気料金を変動させる外的要因は、燃料費調整額のみです。

燃料価格の3ヵ月の平均から算出するため、電力市場価格に比べると変動が緩やかに電気料金に反映されます。そのため、急激な上げ下げが起きにくい点がメリットです。また、今後の予測を立てやすい点もメリットといえます。

ただし、電力市場価格が下落したとき、速やかに料金反映されない点がコスト面のデメリットとなります。

市場価格連動プラン

電気料金が市場価格に連動しているプランです。燃料費調整額による変動はありません。

電力市場価格が下がったとき、速やかに電気料金に反映されるため、即時に恩恵を受けられますが、その反面、急激に電力市場価格が上がったときは、電気料金が大幅に高くなってしまうリスクもあります。

また、市場価格はさまざまな要因で変動するため予測が難しく、企業活動においては予算策定や経費管理が困難になるデメリットがあります。

参照:2021年初の電力需給ひっ迫と価格高騰の経験に学ぶべきこと|国際環境経済研究所

電気料金の変動が大きいため、そのリスクを十分に理解したうえで導入することをおすすめします。

燃料価格と電力市場価格を反映するプラン

燃料価格および電力市場価格の両方を反映している電力プランです。燃料価格は「燃料価格調整項」、電力市場価格は「市場価格調整項」として計算されます。

電気料金変動リスクは中程度で、市場価格下落時には反映分の恩恵も多少受けられます。「燃料費調整額のみ反映するプラン」と「市場価格連動プラン」の両方のメリット・デメリットを兼ね備えたプランといえるでしょう。

なお、電気料金の請求書では2つの項目を合算し「燃料費等調整額」や「電源調達費」とまとめて表記されている場合があります。

燃料費調整額などの影響を小さくするための対策

電気料金は企業経営にも密接にかかわります。そのため、電気料金に含まれる燃料費調整額や電力市場価格の動きには配慮が必要です。もちろん燃料価格や電力市場価格の変動そのものは抑制できませんが、その影響を小さくする対策は可能です。

具体的には下記のような対策があります。

- 電気料金に対して変動要素が少ない電力会社やプランを選ぶ

- 燃料費調整額や市場価格をウォッチする

- 省エネ対策を実施して、使用電力量を削減する

- 自家発電設備・蓄電池により購入する電力量を抑える

燃料費調整額の設定は、各電力会社・各プランによって異なるため、契約する際はチェックが必要です。併せて、燃料価格や電力市場価格の影響度合いも考慮して選択することで影響を抑えられるでしょう。

また、燃料価格や電力市場価格が上昇しているときは省エネに努めたり、自家発電設備や蓄電池をうまく活用したりするなどして使用電力量を減らす努力も大切です。

市場価格調整項を含まない出光でんき

出光でんきは、市場価格調整項を含まない安心の料金体系です。ここでは出光興産が提供する法人向けプランを紹介します。

出光でんき(特別高圧・高圧)

オフィスビルや病院、工場といった大・中規模の施設を運営する法人向けのプランです。お客様の脱炭素ニーズに合わせて、4つのプランから最適な内容をご提案します。

- 出光でんき プレミアムグリーンプラス(CO2フリー)

- 出光でんき グリーンプラス(CO2フリー)

- 出光でんき カーボンミニ

- 出光でんき スタンダード

サービス内容やお客様に沿ったプランについてより詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

出光でんき(特別高圧・高圧)のプランを詳しく見る

燃料費調整額変動の影響は電力会社やプラン選びで少なくできる

ガソリンや灯油の価格上昇を目にすると、電気代も大きく値上がりしてしまうのでは?と心配になってしまう担当者も多いのではないでしょうか。

しかし、燃料費調整制度について理解し、電力プランを選択することや日頃からの省エネ意識によってその影響を抑えることができます。

また、「出光でんき」なら市場価格調整項を含まない安心の料金体系のため、電力市場価格が高騰した場合も影響を受けずに電気を利用できます。

電気料金の価格変動を意識した電力プラン選びを心がけ、リスクに備えることをおすすめします。

出光でんきだからこそ実現できる、安定した電力調達を提案します。