公開日:

電力自由化とは?

仕組みやメリットや注意点をわかりやすく解説

電力自由化とは、「電力の安定供給を確保すること」、「電気料金を最大限抑制すること」、「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大すること」を目的にスタートした電力システム改革の取り組みの一環で、電力小売業をそれまでの専売から自由に企業が参入できるようにした制度改革のことです。

2000年に大規模施設が自由化され、2016年には家庭や商店を含む全面自由化が実現されました。

これにより、原則としてほぼすべての利用者(需要家)が電力会社を「自由に」選べるようになっています。

このような背景から、より自社のニーズにあった電力会社に切り替えるべく、情報収集をされている担当の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、電力自由化の仕組みや導入の目的をおさらいしつつ、企業にとってのメリットや注意点について解説します。電力会社の選び方も紹介しているので、ぜひ電力切替時の参考にしてみてください。

目次

電力自由化とは?その仕組みと導入の目的

ここでは、電力自由化の概要と仕組み、導入の歴史、目的を解説します。

電力自由化とは?

電力自由化は、それまで地域の大手電力会社が独占的に行ってきた電気の小売事業に、ほかの事業者も自由に参入できるようにするための法整備や制度改革です。

電力自由化が実現してから現在までにさまざまな業種の企業が電気の小売事業に参入しています。

電力自由化の仕組みと歴史

そもそも電力事業は、役割ごとに以下の3つの部門に分かれており、それぞれ自由化に至るまでの歴史があります。

- <発電部門>:電気をつくる部門

1995年に電気事業法が改正されたことで、参入が原則自由となりました。 - <小売部門>:電気を販売する部門

小売部門は、下記のように段階的に自由化されました。 - 1999年:電気事業法改正

- 2000年:自由化の範囲が小売りへ拡大。大規模な工場やオフィスビル・病院・複合商業施設向けの特別高圧電力が自由化

- 2003年:電気事業法改正。2004年から2005年にかけて小売りの自由化範囲が拡大。中小規模工場などへ向けた高圧電力まで自由化

- 2016年:小規模オフィスや家庭向けの低圧電力も自由化。これにより、小売部門の「全面自由化」が実現

- <送配電部門>:電気を送る部門

発電や小売りが自由化された後も、送配電網全体で電気の需要と供給のバランスをとる「需給管理」や、すでに地域のすみずみまで張り巡らされた電柱や電線など送配電網の建設・保守業務については、引き続き地域の電力会社が管理しています。一元的に管理することで、二重投資を防ぎ、効率的に運用することができます。

一方で、送配電部門が地域の電力会社と新規参入の会社を平等に扱わないと、自由化が健全に進まない可能性もあります。

これらの背景から、地域の大手電力会社から送配電部門を分離し、中立性を高める「発送電分離」が段階的に進められてきました。

2020年4月1日には、地域の大手電力会社の送配電部門を分社化する「法的分離」が実施されました。

電力自由化の目的

電力自由化の一つである電力小売事業の自由化の目的は、電気料金の抑制と市場の活性化です。それぞれ詳しく解説します。

電気料金を抑制する

地域の大手電力会社による専売制を自由化することで、多くの企業が新規参入しています。自由な競争や企業努力により電気料金を抑制することに加え、セット割やポイントサービス、省エネに資するサービスなどによるコスト削減にも繋がっています。

需要家の選択肢を広げ市場を活性化させる

自由化により電力事業に参入する企業が増えたことで価格競争が起こったことに加え、その過程で多様な電力プランが登場しています。また、CO2排出量削減、再生可能エネルギーの活用など電力に関連する様々な付帯サービスによって企業価値の向上にも繋がっています。これによって、市場の活性化が進み、需要家の選択肢が広がりました。

企業にとっての電力自由化のメリット

ここでは、企業が電力会社を自由に選べることで得られるメリットを紹介します。

自社のニーズに合った電力会社を選択できる

電力小売事業に多くの企業が参入したことで、各電力会社からさまざまな電力プランが登場し、需要家の選択肢が広がりました。その結果、例えば特定の時期や時間帯に料金が安くなるプランを選ぶなど、自社の利用状況に合った選択が可能になりました。

ほかのサービスと一緒に検討できる

あらゆる業種・業態の企業が参入することにより、太陽光発電設備の設置や省エネ機器の導入などのサービスを、電力契約と併せて検討できるようになりました。

環境に貢献できる

再生可能エネルギー由来の電気を供給している電力会社やプランを選ぶことで、CO2削減などの地球環境保護に積極的に貢献できるようになりました。

電力会社やプランの選択を企業価値向上に活用できる

電力会社の特徴を理解したうえで契約すれば、企業の経営方針に説得力をもたせることも可能です。例えば、再生可能エネルギー由来の電気に切り替えることで、環境への配慮の高さを示せます。また、地元の地熱や風力発電由来の電気を扱うことで、地元資源の有効活用や地域貢献にも寄与した事業活動を実現できます。

契約や支払いを一元化できる

全国に拠点がある企業は、電力自由化以前では、各拠点の管轄エリアごとにそれぞれの電力会社と契約していたため、契約や支払いの管理も地域ごとに分かれていました。

しかし、電力自由化後は電力を全国供給している電力会社を選べば、契約や支払いの管理を一元化でき、事務や経理業務の負担を軽減できるようになりました。

企業にとっての電力自由化の注意点

電力自由化は企業にとって多くのメリットがある一方、注意しなければならない点もあります。

選択の負担と契約条件の複雑化

電力自由化により電力会社やプランの選択肢が増えた分、自社に合わない契約をしてしまった場合、今までよりも電気代が上がってしまう可能性があります。また、契約によっては、解約月や契約期間が決まっていたり、違約金が発生したりする場合もあります。

自社に合った電力会社やプランを慎重に選びたいところですが、担当者が十分に検討するリソースのない企業などにとっては、多くの選択肢から選ぶことが負担になることもあるでしょう。

電力会社の経営リスク

電力会社を検討する際は、倒産や事業撤退のリスクも念のため考慮したほうがよいでしょう。倒産や事業撤退で、急に電気を止められることはありませんが、早急に次の契約先(電力会社)を探さなくてはなりません。

電力会社のなかでも大型の発電所を運営していたり、十分な電力供給量を持っていたりする企業であれば、比較的安定して電力を調達できていると考えられます。また、経営状況や財務体質に問題がないことも、電力事業の収益性が一時的に悪化した際、倒産や事業撤退のリスクが低いといえる一つの指標となるでしょう。

電気料金の変動リスク

選択した電力会社やプランによっては、さまざまな要因で電気料金が大幅に上がってしまうリスクがあります。

電気料金の変動は、燃料価格・為替変動・市場価格の変動・制度変更・電力会社の経営状況などが影響し、どの要素がどのくらい影響するかは電力会社やプランによって異なります。

なかには避けられないものもありますが、選ぶ電力会社やプランで電気料金の変動リスクを少なくすることが重要です。

電力会社の選び方

安心して電気を使用するためにも、電力会社を選ぶ際は以下の3点をチェックしましょう。

- 対応エリア・電圧の確認

- 供給の安定性や発電・販売の実績

- 契約とサービスの内容

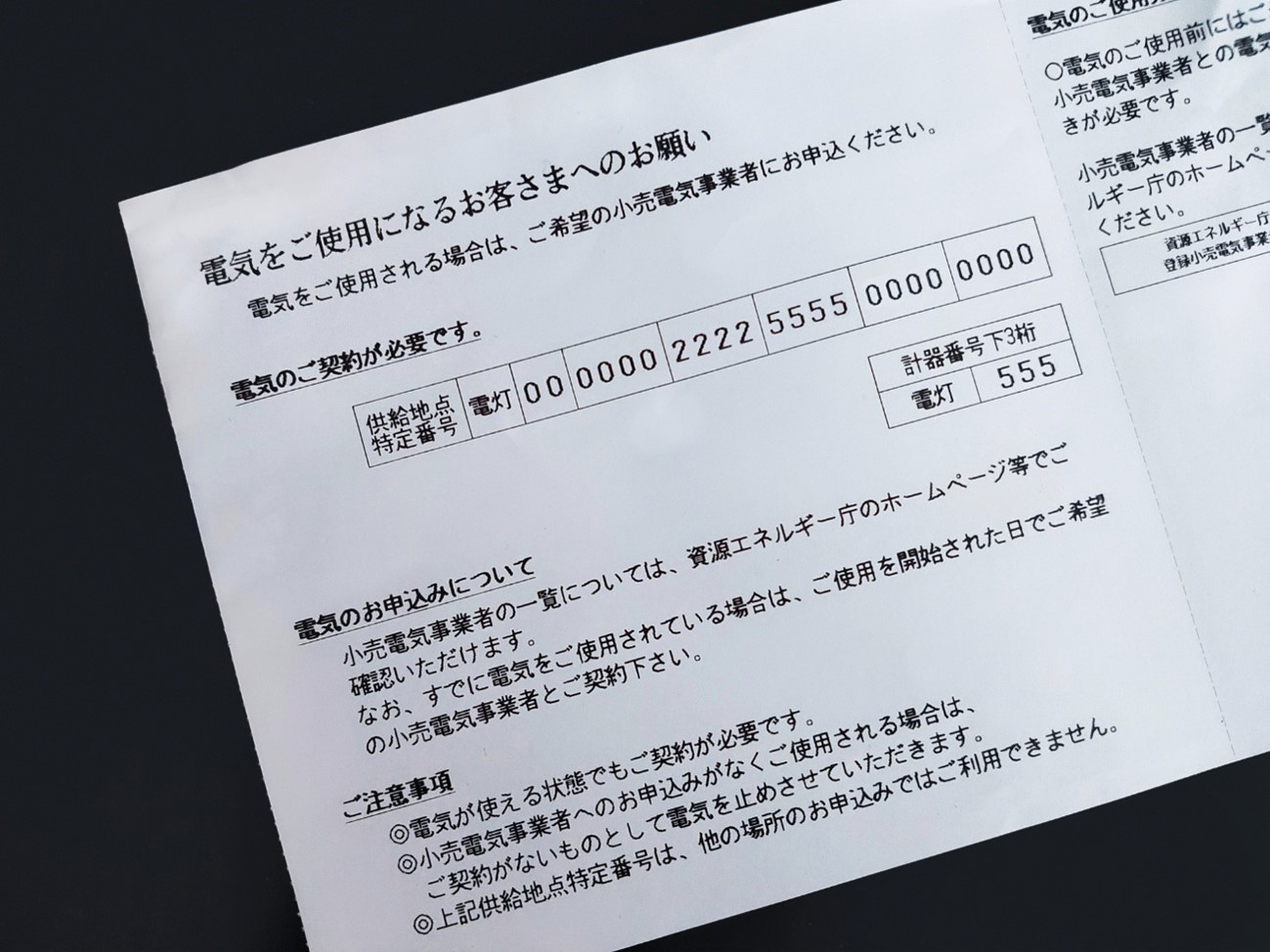

対応エリア・電圧の確認

電力会社ごとに対応できるエリアが異なります。そのため、まず電力会社の対応エリアを確認し、自社が利用できるのかを調べましょう。

また、自社事業所が複数ある場合、各事業所の規模によって受電電圧が異なることがあります。電圧は特別高圧・高圧・低圧の3種類があるため、電力会社を選ぶ際には、必要な電圧に対応できるかも確認しましょう。

対応エリアおよび電圧は公式ホームページなどから確認可能です。

供給の安定性や発電・販売の実績

供給の安定性や発電・販売の実績も、電力会社を選ぶ際に調べておきましょう。

まずチェックしたいのが、電気を安定的に調達できる体制があるかどうかです。天候に左右される太陽光発電などだけでなく、大型火力発電所を自社で保有・運営していれば安定的な電力契約が期待できます。

次に、発電・販売の実績は、一般社団法人エネルギー情報センターの「新電力ネット」や各社公式ホームページなどから確認してみましょう。

注意点として電力販売量が多いと安定しており、少ないと不安定であるとは限りません。

たとえば、販売量が多くても自社発電量が極端に少ない場合は、電力卸市場から電気を調達していることが考えられるため、市場価格高騰時には業績悪化の懸念があります。

「新電力ネット」で上位50位程度に入っているかを一つの目安にしつつ、各社の電力事業の特徴や小売事業の歴史なども鑑みて、総合的に判断し、契約先を検討しましょう。

契約条件

供給期間や解約条件、契約更新条件など内容をしっかり確認しましょう。

また、前述の通り、電気料金の決まり方も電力会社やプランによって異なりますので、忘れず確認するようにしましょう。

プランの選び方については、下記の記事も参考にしてください。

長期にわたる発電・販売の実績がある出光の電気

出光興産は、1990年代より発電所の開発を、2008年に電力小売りを開始しており、比較的長い電力事業の実績があります。国内の発電能力は約115万kWで、太陽光や地熱等の再生可能エネルギー電源のほか、LNG等を原料とする大型の火力発電所も運営しており、安定かつ多様な電力調達を実現しています。

お客様のニーズにお応えする電力プランもご用意し、発電から小売りまで一貫して事業を展開していることが出光興産の特徴です。

ここでは、出光興産の電力プランの特徴をご紹介します。

出光でんき(特別高圧・高圧)

オフィスビルや工場、病院などの大・中規模施設を運営する法人様向けのプランです。

通常のスタンダードプランのほか、CO2排出量の削減や脱炭素のニーズに対応できる多彩なプランをご用意しています。各企業が掲げるCO2削減目標に合ったプランをお選びいただけます。

市場価格調整項を含まない安心の料金体系と、全国(沖縄と離島を除く)の小規模施設から大規模施設まで幅広い供給実績が多数あります。

各電力プランの詳細や脱炭素ソリューションについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

idemitsuでんき(低圧)

idemitsuでんき(低圧)の料金プランは、「Sプラン(従量電灯プラン)」と「低圧電力プラン(動力プラン)」の2種類があります。

「Sプラン」は、照明器具や小型電化製品などを利用する事業所向けプランです。

「低圧電力プラン」は業務用のエアコンや冷蔵庫、モーターなどを利用する事業所向けプランです。

再生可能エネルギーオプションや、地域の電力会社の一般的な料金と比較しやすいことが特徴です。また、ウェブサイトから最短5分で切り替え可能です。

idemitsuでんき(低圧)のプランを詳しく見る

出光でんき Customer Portal Site(CPS)/idemitsuでんき でんきMYページ

出光でんきを契約している需要家様に提供している専用サイトです。自社の電気の使用状況が「見える化」ができます。

リアルタイムの使用情報では、30分単位あるいは1日単位の使用量推移、ならびに時間帯別・曜日別の使用傾向もご確認いただけます。

また、最新の請求書・明細書、直近24ヵ月の電気使用実績のダウンロードや、電気料金、その他詳細情報の表示も可能です。自社で節電対策をするためのさまざまなデータを取得することができます。

ほかにも、デマンド値が設定値を超えた場合にメールで知らせてくれるアラート機能があり、契約電力超過の回避に役立ちます。

また、低圧のidemitsuでんきでお客様に提供している「でんきMYページ」も、時間単位・1日単位の使用量や、電気料金の確認が可能です。

電力自由化による最大のメリットは電力会社を自由に選べること

電力自由化により需要家が電力会社を自由に選べるようになったことで、下記のようなメリットが生まれました。

- 自社のニーズに合った電力会社が選択できる

- ほかのサービスと一緒に検討できる

- 電気料金を削減できる可能性がある

- 積極的に環境に貢献できる

- 電力会社やプランの選択を企業価値向上に活用できる

- 契約や支払いを一元化できる

本記事で紹介したメリットや注意点を理解し、自社に合った電力会社を選べば、さまざまな課題を解決できる可能性があります。

ぜひ、電気の契約先を見直してみてはいかがでしょうか。

出光でんきだからこそ実現できる、安定した電力調達を提案します。