公開日:

企業の省エネ・節電の取り組みに必要なこととは?

コストの最適化や義務化に向けた対策について解説

多くの企業担当者が、「電気代の負担が大きくなっている」「省エネ法に基づくエネルギー使用量の削減が迫られているが、何から手をつければ……」といった課題に直面しています。コスト管理と環境対応は、現代の企業経営において避けては通れない重要テーマです。

企業の省エネ・節電への取り組みは、計画的に進めることが重要です。すぐにできる身近な取り組みから予算が必要な設備投資へと、徐々にステップを踏むことで、着実に成果を出すことが可能です。この記事では企業の省エネ・節電について、取り組む背景から具体的な対応策や事例までをわかりやすく解説します。

目次

なぜいま、企業に省エネが求められるのか?「コスト管理」と「義務(省エネ法)」

電気料金の上昇が続く一方、企業には環境に配慮した取り組みが求められています。

特に、省エネ法の対象となっている場合、計画的な取り組みと報告義務が発生します。ここでは、企業が省エネに取り組むべき背景を解説します。

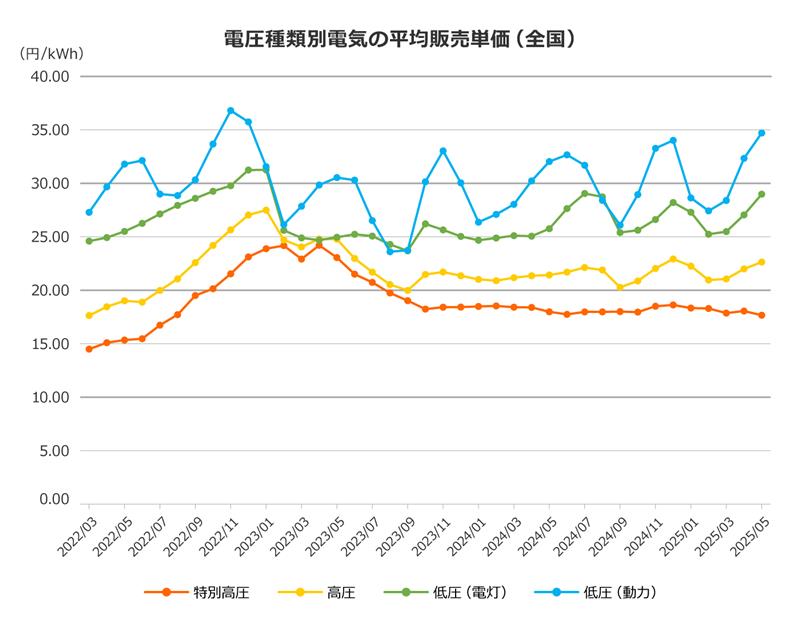

電気料金の高騰による負担増加

近年、物価高やエネルギーコストの上昇に伴い、企業が負担する電気料金は上昇傾向にあります。実際に、高圧電力の電気代は2025年5月時点で前年比+5.65%、低圧電灯、低圧動力で前年比+8~12%と上昇が目立ちます。

電気料金上昇の背景には燃料価格や為替の変動ほか、再エネ賦課金の上昇(2025年度は3.98円/kWh)など制度要因もあります。製造業やオフィスビルの運営など、日々の電力消費が大きい企業にとって、電気料金は経営を圧迫する固定費の一つです。したがって、使用量の削減(省エネ)と単価要素の見直しを組み合わせて“電力コストの最適化”を進めることが、利益率改善にも寄与します。

企業の省エネを義務化した「省エネ法」

1979年、オイルショックを背景に制定された省エネ法は「エネルギーの使用を合理化し、経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与すること」を目的に、一定規模以上の企業へ省エネを法的義務として課しています。

省エネ法は2023年4月、「エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へ改称されました。合理化すべきエネルギーの定義について化石エネルギーだけでなく非化石エネルギーを含むものへと拡大、また一定規模以上の特定事業者に非化石エネルギーへの転換の中長期計画の作成や報告が求められるようになり、省エネと脱炭素の同時推進へ軸足が広がりました。加えて、特定事業者には、電気の需要の最適化も求められています。具体的には、電力需給バランスを最適化する仕組み「デマンドレスポンス(DR)」の実績を月別/時間帯別で報告するといった内容です。

特定事業者かどうかの判断は、本社・工場・支店すべてを合算した年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl/年度以上の場合に該当します。

特定事業者に課される主な義務は、①エネルギー管理者などの選任、②中長期計画書の提出、③エネルギー使用状況について毎年度の定期報告、などが挙げられます。義務違反の場合、違反内容に応じて50万円以下あるいは100万円以下の罰金、社名公表の対象となる場合もあるため適切に対応することが重要です。

さらに、近年では取引先から省エネ対応を求められるケースが増えています。この背景には、サプライチェーン全体でCO2排出量削減目標を掲げる企業が増加していることが挙げられます。そのため、自社内にとどまらず、サプライチェーン全体を視野に入れた取り組みが求められ、省エネ法上の特定事業者だけの対応ではなくなっています。

明日からできる企業の節電・省エネのアイデアと費用対効果

節電には大規模な設備投資が必要と考えがちですが、まずは“今ある設備を賢く使う”だけでも効果が見込めます。ここからは二つの観点から、費用対効果が高い対策を紹介します。

意識・運用改善による節電アイデア

大がかりな設備更新をしなくても、日々の設備の使い方を少し変えるだけで節電は可能です。まずは従業員の行動ルールを整備し、電気の使い方を見える化するところからはじめましょう。次のポイントを押さえるだけでも、コストをかけず年間使用電力量の削減が期待できます。

- 空調:環境省の推奨室温は夏28度・冬20度です。エアコンの設定温度の適正化に加え、サーキュレーター併用やフィルター清掃で空調負荷を削減できます。

- 照明:昼の光を活用し、不要エリアのこまめな消灯と残業時の部分点灯を徹底します。点灯時間を短縮すれば電力量も減少します。

- OA機器:省エネモードを常時ONにして、終業後はタップごと電源オフにすることで、待機電力をカットできます。

こうした「ゼロコスト改善」は効果が限定的でも、取り組みの成果が可視化されれば次のステップ(設備投資やデマンド管理)への社内理解を得やすくなります。

空調設備の節電・省エネ対策の詳細については、以下のページをご覧ください。

デマンド値を意識したピーク対策

使用可能な電力量の上限を契約電力といいます。契約電力は、電気料金に含まれる基本料金を算出する際に用いられますが、電気料金を構成する重要な要素です。

30分ごとの使用電力の平均値をデマンド値といいますが、例えば、高圧契約ではこのデマンド値に注目することが電気料金の削減につながります。

直近12ヵ月で最も大きいデマンド値が契約電力になります。そのため、デマンド値を管理することは電気料金削減の鍵となります。

デマンド値を抑える方法は大きく二つあります。

| 方法 | 考え方 | 具体策 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| ピークシフト | 使用時間をずらす |

|

稼動時間を分散させて、同じタイミングでの電力使用の集中を避け、デマンド値を抑える |

| ピークカット | 使用量を削る |

|

電力使用が高まる時間帯に別の場所で節電を行い、デマンド値を抑制する |

まずはデマンド監視装置やスマートメーターでデマンド値を可視化し、「いつ・どこでピークが起きやすいか」を把握することが第一歩です。

電力会社によっては電気の使用状況をリアルタイムで確認できたり、メールなどでアラートを出したりするシステムがあります。これら電気の使用状況を監視・制御できる仕組みに加え、需要家が電気の使用量を制御するデマンドレスポンスも併用すれば、さらに省エネ・節電につながります。

デマンドレスポンスの詳細については、以下のページをご覧ください。

Check!

費用対効果が高い代表的な省エネ設備

運用改善だけでは電力の削減幅に限界があります。ここからは、ハード対策とソフト対策を組み合わせる方法について解説します。

高効率設備の導入

まずは、電力消費の大きい「ハードウェア」そのものを、エネルギー効率の高い最新設備に更新する方法があります。ここでは投資回収が比較的早く、導入実績が豊富な3つの代表的な設備を紹介します。

費用対効果が高い代表的な省エネ設備

- LED照明

白熱電球を電球形LEDランプに変えることで、約86%の省エネになります。また、蛍光灯器具からLED器具に取り替えることで40~60%の消費電力(kW)を削減できます。発熱が少ないため空調負荷も間接的に軽減でき、寿命は4万時間前後のため交換コストも大幅に圧縮できます。

- 高効率空調(空調省エネ)

少ない電力で高い冷暖房効果が得られるため、省エネ性能が高く電気代の削減につながります。工場・店舗・事務所・病院・老人ホームなどオフィスや事業所の電気代の約48%は空調機器が占めるといわれています。空調制御を自動化する「空調省エネ」を導入することで、効率的に電気代を削減できます。

出光興産では空調設備を自動制御するシステムを提案しています。空調設備の交換なしで空調の過剰運転を自動で制御でき、快適性を損ねることなく省エネに取り組むことができます。空調設備の自動制御については出光興産の「空調省エネ<BEMS>」のページをご覧ください。

空調省エネ - 高効率変圧器

工場や施設などで、高圧以上の契約をした電気を使用する際は受電するための設備「キュービクル」が必要になります。この設備のなかにはコンデンサや真空遮断器、電流計・電圧計などさまざまな機器が入っていますが、なかでも重要なのは高圧の電気を低圧に変換する変圧器(トランス)です。この変圧器を電力ロスの少ない高効率タイプのものに交換することで、省エネ性能が向上します。

そのほか、ポンプ・ファンの動作を効率化するために、回転数を制御するインバータを導入したり、高効率モーターへの置き換えを行ったりなど、生産設備にも大きな電力削減余地があります。

まずは、既存設備の耐用年数と電力使用割合を洗い出し、「高消費電力 × 更新時期が近い」ものから順に検討を行いましょう。補助金や税制優遇の対象になるケースもあり、導入コストは想定より抑えられる場合があります。

エネルギー管理システム(EMS)の導入

高効率な設備の導入に加え、ソフト対策としてエネルギー管理システム(EMS)を導入するとその効果をより一層高められます。

EMSとは、あらゆる設備に取り付けたセンサーやメーターから電力・ガス・水道の使用量をリアルタイムで収集し、クラウド上のプラットフォームで一元管理する仕組みです。導入する施設によって呼び名が異なり、ビル向けは「BEMS(ベムス:Building Energy Management System)」、工場向けは「FEMS(フェムス:Factory Energy Management System)」と呼ばれます。

エネルギー管理システム(EMS)のメリット

ここでは主な導入のメリットを紹介します。

- 無駄が発見できる

管理画面を開けば、どの時間帯に、どの設備が、どれだけエネルギーを消費しているかを即座に把握できるため、「無駄な運転や待機」の存在を数字で可視化できます。導入によって10~30%のエネルギー削減効果があるともいわれています。

- 基本料金の上昇を防げる

デマンド監視機能により、電気の使いすぎを予測して警報あるいは自動制御を行います。これによりデマンド値の上昇を防ぎ、基本料金の抑制に寄与します。

- 運用の効率化を図れる

設備の運転スケジュールを登録すれば、就業時間に合わせたオン/オフや温度設定を自動で行うため、現場での手動操作や巡回の手間が大幅に減ります。複数拠点を持つ企業でも遠隔から一括で設定を変更できるので、働き方改革の面でも効果が期待できます。

- 報告業務を簡略化できる

省エネ法で求められる定期報告書の作成に必要なデータを自動で収集・集計できます。

企業の省エネ・節電の取り組み成功事例

ここでは出光興産が提案するビル用エネルギー管理システムBEMSの導入によって大幅なコスト削減につながった事例を紹介します。

株式会社文明堂東京 浦和工場様

導入の背景には、菓子製造ライン増強にともなって電力使用量が増加傾向であったことがあげられます。また、近年の気候変動を考えると温暖化抑制のためにCO2の削減にも向き合う必要性がありました。

そこで、出光興産が提案する空調制御システム「空調省エネ<BEMS>」を導入し、エネルギー利用の効率化とCO2削減を実現しました。十分な事前調査とフォローアップによって、体感温度の快適性を維持したまま導入効果を出すことに成功しました。

導入事例の詳細は、以下のページをご覧ください。

使用量ではなく、電気の"単価"を見直す根本的な解決策

節電による使用量削減と併せて、電力単価を見直すことで最適な電気料金を実現できます。ここでは、契約内容の確認と電力会社乗り換えの要点を紹介します。

節電・省エネの努力だけでは限界がある理由

節電による使用量削減に加えて、契約単価を最適化することで、コスト削減効果を最大化できます。まずは自社の契約種別(特別高圧・高圧・低圧)と料金メニューを確認し、単価を左右する要素を洗い出します。特に市場連動型プランを採用している場合、JEPX価格の高騰で突然単価が跳ね上がるリスクもあるため、固定単価型や上限設定型への切り替え余地を検討することが重要です。

電力自由化で可能になった「電力会社の乗り換え」

2016年の電力小売全面自由化により、企業は地域電力以外の「新電力」と呼ばれる事業者からも電気を購入できるようになりました。自由化の目的は「料金抑制」と「選択肢の拡大」にあり、利用者は自社に合った料金体系や付帯サービスを自由に選択できます。

なお、発電・小売は自由化されましたが、送配電網は従来どおり地域電力会社が運用・保守を担うため、切り替えても停電リスクや電気の品質は変わりません。

新電力に切り替えるメリット・デメリット

メリットは、①電気料金を見直せる、②料金体系が選べる、③低炭素電力が調達できる、といった3点が代表的です。

そのほか、電力契約とあわせて省エネ機器導入や太陽光発電設備の設置などほかのサービスも同一窓口でまとめて検討できるケースが多い点も挙げられます。また、全国に拠点がある企業は契約や支払いを一元化できるメリットもあります。

一方、デメリットとしては、契約条件やプランが複雑化し、検討に労力がかかる点が挙げられます。電気料金は将来予測が難しいからこそ、判断軸を明確にして最適な電力会社を選択しましょう。

契約前には料金表だけでなく契約条項(契約期間・自動更新・違約金条件)も忘れずに確認しましょう。

電力自由化の詳細は、以下のページをご覧ください。

企業の省エネ・節電対策をサポートする出光の電気

ここからは出光興産の「電力プラン」「見える化ツール」「節電プログラム」という企業の省エネと最適な電気料金を実現するサービスを紹介します。

出光でんき(特別高圧・高圧)

事務所やオフィスビル、学校や病院、工場などで特別高圧、高圧で受電している法人向けの電力プランです。全国で発電所を運営する出光興産だからこその、安定した電力調達と価格を実現します。

燃料費調整に市場価格調整項を含まない安心の料金体系です。そのため、市場価格連動の料金プランと比較すると、価格が安定しており電気料金の変動の抑制が期待できます。

CO2排出量を抑える低炭素プランもご用意しており、需要家ごとの脱炭素ニーズに合わせて4つのプランから選択可能です。

さらに、全国(沖縄と離島を除く)で大小さまざまな規模の施設への供給実績が多数あります。

出光でんき(特別高圧・高圧)のプランを詳しく見る

出光でんき Customer Portal Site(CPS)

自社の電気の使用状況を「見える」化できる、出光興産の電気を利用している需要家向けの無料Webサービスです。最新の電気料金について、請求書・明細書をダウンロードできます。

使用量に関する情報についても1ヵ月の合計だけでなく、30分単位あるいは一日単位の使用量推移、時間帯別・曜日別の使用傾向を確認できます。直近24ヵ月の電気の使用実績のダウンロードや、電気料金・そのほか詳細情報の表示も可能です。

電気料金や電気の使用状況に関するさまざまなデータをすぐに取得できるため、自社の節電対策を考えるのに役立ちます。

また、デマンド値が設定値を超えた場合にメールで知らせてくれるアラート機能もあります。この機能で使用状況を管理できるため、電気の使い過ぎも抑えられます。

節電プログラム

節電プログラムは、「出光でんき」を利用している方向けのプログラムです。電力供給が逼迫する時間帯に電気の使用量を削減することで、節電実績に応じたインセンティブを提供します。

実際の電気料金削減効果だけでなく、節電へのモチベーションアップにもつながり、節電の効果を高められるプログラムです。

出光興産の「節電プログラム」を詳しく見る企業の省エネ・節電は段階的な対策と賢い選択でコスト削減と企業価値向上を

省エネ法への対応を起点に、まずは温度設定やこまめな消灯など今すぐ取り組める運用改善に着手するのが第一歩です。次にLED照明や高効率空調・変圧器への更新、EMSで見える化と自動制御等の選択肢を検討するといいでしょう。さらに新電力への切り替えで単価も最適化すれば、使用量と単価の両面から電気料金を継続的に削減できます。こうした段階的な施策は脱炭素とBCP(事業継続計画)を同時に強化し、企業価値の向上にもつながります。

出光でんきだからこそ実現できる、お客様のニーズにお応えした電力供給サービスを提案します。